Pendapatan Negara yang Tergerus Rokok Ilegal

NarayaPost – Scroll pertama di pagi itu berhenti di layar ponsel, video singkat berdurasi 18 detik menampilkan rak-rak kios di pinggir jalan, penuh bungkus rokok tanpa pita cukai resmi. Harga murah terpampang jelas, penjualnya berceloteh santai tentang “stok murah” untuk pelanggan lokal. Di kolom komentar, unggahan itu berulang kali dibagikan akun-akun daerah yang mengeluhkan naiknya harga rokok legal, sambil menyebut pasar kini punya jalan pintas—rokok tanpa cukai. Dari titik itu, jejaknya membawa saya menyusuri peta sunyi: gang kecil, gudang di belakang pasar, pemesanan lewat pesan instan—seluruhnya membentuk arus gelap yang nyata dan terus mengalir di Indonesia hari ini. Setiap bungkus rokok tanpa pita cukai bukan hanya pelanggaran hukum, tapi perlahan menghilangkan pendapatan negara.

Penelitian independen dan sejumlah kajian akademik memperkirakan, prevalensi rokok ilegal menyebabkan negara kehilangan penerimaan cukai hingga triliunan rupiah setiap tahun. Pada 2023 saja, studi intelijen memperkirakan kerugian mencapai sekitar Rp18,46 triliun. Para pejabat fiskal sadar persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan ancaman ekonomi yang merambat ke wilayah sosial, jaringan distribusi informal, hingga ruang pengawasan negara yang paling pinggir.

Mata di Medsos: Indikasi Nyata Pasar Gelap

Cukup menelusuri media sosial—Instagram, TikTok, hingga grup WhatsApp—pola peredarannya terlihat gamblang. Kios kecil menawarkan rokok dengan harga jauh di bawah pasar legal. Pita cukainya tampak tak rapi, bahkan sering tak ada sama sekali. Konsumen bertanya lewat pesan pribadi: “stok berapa batang?”, “ada merek lain?”. Salah satu unggahan di daerah pinggiran kota menulis, “Stok baru, murah banget, tanpa pita juga bisa.” Aktivitas semacam ini tampak sepele, tetapi sesungguhnya bukti visual bahwa pasar alternatif telah tumbuh subur dan meresap hingga ke wilayah yang sulit dijangkau aparat.

BACA JUGA: Pramono Anung Minta Transjakarta Perbaiki Mesin Tap In Tap Out yang Sering Eror

Dalam sejumlah operasi resmi, otoritas menemukan barang bukti berupa puluhan hingga ratusan ribu batang rokok tanpa pelunasan cukai. Barang-barang itu disimpan di gudang kecil atau kios biasa. Modusnya beragam: produksi rumahan, pengalihan alokasi melalui celah peraturan daerah, hingga pemalsuan pita cukai. Fakta ini menunjukkan bahwa meski razia terus dilakukan, jaringan distribusi rokok ilegal telah menjalar sampai tingkat mikro—kios, warung, hingga warung kopi pinggiran.

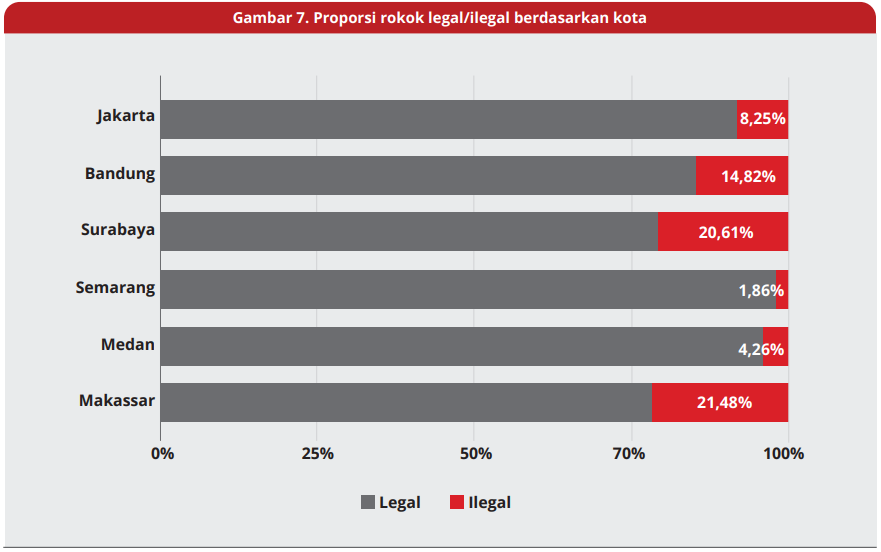

Hasil survei kemasan kosong oleh CISDI di enam kota besar pun memperlihatkan situasi serupa. Dari 8.173 kemasan rokok yang dikumpulkan, sebanyak 1.924 atau 19,2 persen dikategorikan ilegal—tidak memiliki pita cukai sah atau melanggar ketentuan kemasan. Makassar (31,5 persen) dan Surabaya (32,4 persen) mencatat angka tertinggi. Data ini menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal tak lagi tersembunyi di “rumah belakang”, tetapi telah menembus pasar urban yang padat.

Transisi dari pantauan digital ke data survei dan operasi lapangan memperlihatkan satu pola: rokok ilegal telah menjadi pasar alternatif yang tumbuh dari kombinasi tekanan ekonomi, celah pengawasan, dan lemahnya kontrol distribusi negara.

Menghitung Kerugian: Angka yang Membuat Cemas

Jika hampir satu dari lima bungkus rokok di kota besar tergolong ilegal, maka dampaknya terhadap penerimaan negara tidak kecil. Beragam studi analitik memperkirakan kerugian fiskal akibat peredaran rokok tanpa cukai mencapai antara Rp24,2 triliun hingga Rp42 triliun dalam satu tahun—sekitar 15,8 hingga 27,5 persen dari total penerimaan cukai rokok tahun 2018. Sementara laporan intelijen terbaru memperkirakan angka Rp18,46 triliun untuk 2023.

Kehilangan penerimaan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, cukai tembakau merupakan salah satu tulang punggung penerimaan negara yang menopang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Setiap kebocoran pada sektor ini langsung berimbas pada anggaran daerah dan program kesehatan yang dibiayai dari dana tersebut. Ketika industri legal membayar penuh, sementara produk ilegal tidak, ketimpangan pasar tak terelakkan.

Studi yang dimuat di World Customs Journal menunjukkan bahwa penegakan hukum mampu menekan peredaran ilegal dan meningkatkan penerimaan cukai di wilayah tertentu. Artinya, investasi dalam operasi dan teknologi pelacakan bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga langkah fiskal yang bernilai ekonomi.

Namun kenyataannya, kerugian sesungguhnya mungkin jauh lebih besar. Operasi lapangan hanya menjangkau sebagian kecil pasar, sementara survei memiliki keterbatasan cakupan. Laporan audit dan investigasi memperkirakan bahwa nilai barang bukti yang dimusnahkan hanyalah seujung kecil dari total kerugian, karena jaringan distribusi tersebar luas dan adaptif terhadap setiap tindakan penindakan.

Lubang Sistem: Dari Pita Palsu hingga Regulasi yang Belum Tuntas

Pertanyaannya kemudian: mengapa pasar gelap bisa terus berkembang? Apa yang membuat sistem pengawasan dan regulasi tak mampu menutup celah itu? Salah satu jawaban muncul dari kebijakan pelacakan pita cukai. Banyak negara menerapkan sistem trace and track—teknologi pelacakan digital yang memungkinkan pemerintah mengetahui asal-usul setiap produk tembakau. Di Indonesia, wacana penerapan sistem serupa sudah lama dibahas, namun implementasinya masih tertunda karena kendala biaya, kesiapan teknis, dan kompleksitas industri rokok nasional.

Kajian lain menyoroti lemahnya regulasi pelabelan, pemantauan gudang, dan pengawasan distribusi di tingkat daerah. Semua aspek ini membutuhkan sinergi lintas lembaga serta digitalisasi data agar lebih efektif. Ketika pengawasan masih bergantung pada dokumen manual, akurasi turun dan peluang penghindaran meningkat.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebenarnya terus meningkatkan operasi penindakan, tetapi petugas di lapangan menghadapi tantangan besar: sumber daya terbatas, kemampuan deteksi pita palsu, serta jaringan distribusi yang sangat terfragmentasi. Akibatnya, satu operasi belum tentu memutus rantai pasokan.

Kasus di Surabaya misalnya, menunjukkan bagaimana ribuan karton rokok ilegal telah dikemas rapi dengan pita cukai palsu di sebuah gudang pinggiran kota. Proses pengungkapan memakan waktu panjang karena harus melibatkan forensik pita dan koordinasi antarinstansi. Para pelaku kerap berpindah tempat sebelum operasi selesai, menandakan kapasitas adaptasi mereka tinggi.

Kendala serupa juga tampak pada tataran hukum. Meski Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 mengatur tarif dan mekanisme pengawasan, penerapannya sering lemah. Beberapa pelanggaran hanya dijatuhi sanksi ringan, memberi sinyal bahwa bisnis ilegal tetap menjanjikan keuntungan besar dengan risiko kecil. Hal ini mencerminkan bahwa, secara tidak langsung, meski dibiarkan, pendapatan negara tetap akan hilang.

Korban Ganda-Hilangnya Pendapatan Negara

Kerugian fiskal hanyalah satu sisi dari dampak yang lebih luas. Kebocoran cukai akibat rokok ilegal juga menggerus dana bagi hasil tembakau yang dialokasikan ke daerah. Ketika DBHCHT menyusut, banyak program kesehatan dan pembangunan terancam kehilangan sumber pembiayaan. Selain itu, hilangnya pendapatan negara akibat dari rokok ilegal juga menjadi hambatan.

Harga rokok ilegal yang jauh lebih murah membuatnya mudah dijangkau kelompok berpenghasilan rendah, termasuk remaja. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menambah beban kesehatan publik, memperbesar biaya pengobatan yang akhirnya harus ditanggung negara. Dengan kata lain, pendapatan yang hilang hari ini berbalik menjadi beban fiskal di masa depan.

Dari sisi industri, produsen rokok legal yang membayar cukai penuh menghadapi tekanan berat. Mereka harus bersaing dengan produk tanpa cukai yang dijual jauh lebih murah. Dampaknya bukan hanya pada penurunan produksi formal, tapi juga pada potensi hilangnya lapangan kerja dan turunnya kontribusi pajak sektor legal.

Fenomena rokok ilegal, dengan demikian, bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah jaring persoalan ekonomi, sosial, dan kesehatan publik yang saling berkait dan sama-sama menuntut perhatian negara.

Penindakan: Operasi yang Berbuah tetapi Belum Cukup

Upaya penindakan sejauh ini memang menghasilkan hasil nyata. Dalam sejumlah operasi besar, aparat bea cukai berhasil mengamankan barang bukti senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah dalam satu kali razia. Barang sitaan kemudian dimusnahkan sebagai bukti tindakan hukum. Namun frekuensi dan jangkauan operasi masih terbatas, sementara jaringan ilegal terus berevolusi. Pemusnahan menjadi langkah taktis, tetapi jarang menimbulkan efek jera karena pemasok segera mencari celah baru.

Riset World Customs Journal menunjukkan bahwa intensitas operasi penindakan berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan cukai daerah. Artinya, penegakan hukum memang efektif jika dilakukan secara konsisten dan terencana. Tapi efektivitas itu bergantung pada ketersediaan anggaran, kekuatan data intelijen, dan kolaborasi lintas lembaga.

Dalam praktiknya, upaya penegakan hukum juga tak lepas dari hambatan struktural. Sejumlah laporan audit mengindikasikan adanya potensi kolusi dan penyimpangan lokal yang membuat proses hukum menjadi rumit. Di beberapa daerah, jaringan distribusi ilegal bahkan terlindungi oleh sistem sosial yang menormalisasi praktik tersebut. Tanpa pembenahan sistemik, operasi penindakan hanyalah upaya tambal sulam.

Seorang petugas bea cukai pernah menceritakan bagaimana timnya menggerebek gudang kecil berisi ribuan karton rokok ilegal. Mereka berhasil menyita barang, namun ketika menelusuri jalur distribusinya, dokumen yang ditemukan palsu, pita cukai telah diganti, dan jaringan pesanan berjalan lewat aplikasi pesan instan yang sulit dilacak. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa satu kali razia hanyalah permukaan dari jaringan yang jauh lebih dalam.

Solusi Teknis dan Kebijakan: Apa yang Diperlukan

Akar masalahnya jelas: permintaan pasar yang kuat, celah regulasi, dan lemahnya pengawasan. Maka solusinya pun harus berlapis. Sejumlah literatur teknis menunjukkan bahwa penerapan pita cukai digital dengan sistem pelacakan terintegrasi dapat menekan pemalsuan dan memudahkan kontrol dari pabrik hingga kasir. Namun transisi ke sistem digital menuntut perencanaan matang, investasi teknologi, serta dukungan bagi industri kecil agar tidak tertekan secara ekonomi.

Selain inovasi teknis, harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci. Penguatan kapasitas petugas bea cukai, pelatihan teknologi, dan kampanye edukatif kepada konsumen perlu berjalan bersamaan. Konsumen harus memahami bahwa membeli rokok ilegal bukan sekadar mencari harga murah, tetapi turut berkontribusi pada hilangnya dana publik untuk kesehatan dan pendidikan.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan—digitalisasi, penegakan hukum intensif, dan kebijakan fiskal adaptif—mampu menekan peredaran tembakau ilegal secara signifikan. Indonesia bisa menempuh jalur serupa, dengan menyesuaikan pada konteks lokal dan kompleksitas industrinya.

BACA JUGA: Biaya Haji 2026 Turun Rp 2Juta, Pemerintah dan DPR Janji Kualitas Pelayanan Jemaah Takkan Berkurang

Transparansi publik juga tak kalah penting. Pemerintah perlu membuka data terkait hasil penindakan, nilai barang bukti, serta progres penerimaan cukai. Dengan begitu, publik dapat melihat secara nyata apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar menghasilkan perubahan.

Penutup: Jejak yang Harus Dipulihkan

Fenomena rokok ilegal bukan semata urusan hukum, melainkan lubang besar dalam sistem fiskal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, juga pada pendapatan negara. Angka-angka kerugian yang terus muncul menjadi peringatan bahwa penindakan sporadis tak akan cukup. Tanpa langkah sistemik—digitalisasi pita cukai, penguatan intelijen, dan sinergi kebijakan lintas lembaga—negara akan terus kehilangan potensi pendapatan yang semestinya digunakan untuk pelayanan publik.

Arah ke depan sebenarnya sudah jelas: integrasi teknologi pelacakan, peningkatan kapasitas penegakan, serta kebijakan yang mempertimbangkan dampak sosial ekonomi bagi konsumen dan pekerja industri harus berjalan beriringan. Semua itu harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret. Agar kelak, video 18 detik di ponsel pada suatu pagi tidak lagi menjadi cermin kecil dari kebocoran besar di kas negara.